Brilio.net - Kemerdekaan Indonesia yang sudah memasuki usia ke-70 tahun adalah nikmat yang patut disyukuri bersama. Namun, kisah-kisah zaman perjuangan, adalah memori sejarah yang tetap patut dikenang.

Termasuk, sejarah saat agresi militer Belanda II antara tahun 1945-1949 setelah Perang Dunia II. Salah satu yang bisa terungkap dari agresi Belanda ke Indonesia adalah latar belakang yang menyertainya, bahwasanya, para tentara yang dikirim ke Indonesia sebenarnya menolak untuk berperang.

Anak-anak muda kelahiran 1926 yang dikirim ke Indonesia menjadi tentara sudah melakukan beragam cara agar tidak ikut perang.

Tapi, banyak dari mereka yang akhirnya berhenti sekolah karena harus ikut wajib militer. Tidak jarang yang putus sekolah lalu bersembunyi agar tidak dikirimkan ke Hindia Belanda. Beberapa di antara mereka melawan dengan mengatakan, pengiriman tentara ke Hindia Belanda layaknya tentara Nazi yang diterjunkan ke Indonesia.

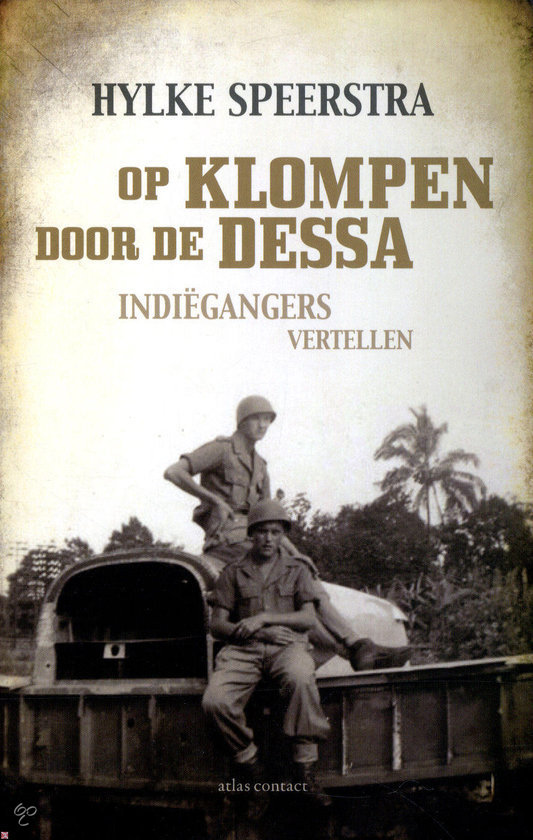

Banyak dari mereka yang akhirnya menganggap diri mereka sebagai SS Orange (untuk mengibaratkan dengan SS Nazi). Kisah ini terungkap dari nukilan buku karya sejarawan Belanda Hylke Speerstra yang meluncurkan cetakan ketiga bukunya yang berjudul Op Klompen Door de Dessa. Buku ini merupakan lanjutan dari buku pertama, Op Klompen Troch de Dessa. Buku dirilis April silam.

Dalam buku tersebut lebih jauh dikisahkan, dari ratusan ribu tentara muda Belanda yang dikirimkan, banyak yang akhirnya tak pernah kembali dan tak tentu rimbanya. Pemerintah Belanda pun pernah mengakui bahwa agresi negaranya di masa itu adalah keputusan yang tidak populer.

Tapi, ada juga yang bisa kembali ke Tanah Air mereka setelah perang usai. Mereka yang kembali inilah yang mengisahkan bagaimana mereka hidup di desa-desa di Indonesia dengan menggunakan bakiak (klompen). Tidak jarang para veteran ini yang akhirnya mengalami trauma perang. Ada yang kembali dalam keadaan cacat.

Sementara yang masih memiliki harapan untuk meneruskan pendidikan setelah kembali dari perang justru kerap mendapat perlakuan tidak adil. Malah tidak sedikit dari mereka yang diganduli perasaan bersalah karena telah membunuh sejumlah penduduk Hindia Belanda.

Perasaan-perasaan inilah yang akhirnya menjadi cerita kelam, menghantui psikologi para veteran. Mereka merasa selama agresi tersebut perjalanan hidup pribadi mereka telah benar-benar dikorbankan untuk agenda negara untuk menciptakan negara koloni di timur dunia.

Banyak dari mereka menyebutkan bahwa pemerintah Belanda sangat sesat ketika ingin kembali menjajah. Artinya, saat pemerintah Belanda memutuskan untuk kembali ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu ketika itu sebenarnya tidak mendapat dukungan dari warganya.

Saat itu, pemerintah Belanda mengatakan kepada para prajurit bahwa kedatangan mereka ke Indonesia adalah sebagai pembebas, bukan penindas. Namun ketika para tentara muda tiba di Indonesia dengan kapal-kapal perang, mereka baru menyadari bahwa yang namanya Hindia Belanda begitu luas. Saat itu, Indonesia baru saja berdiri sebagai negara merdeka.

Para tentara muda ini akhirnya menyadari bahwa pemerintah Belanda lebih mementingkan kepentingan komersial daripada memulihkan perdamaian dan ketertiban. Tujuannya bukanlah sebagai penjaga perdamaian tetapi lebih kepada urusan ekonomi, khususnya untuk mengambil alih kembali wilayah perkebunan.

Mereka akhirnya frustrasi, melihat pimpinan tentara melakukan penyiksaan, memukul, menendang, hingga menyulut puntung rokok ke mulut warga pribumi (Indonesia). Berbagai tindakan ekstrim dilakukan para pemimpin tentara Belanda.

Bahkan, ketika ada warga pribumi membunuh tentara Belanda di sebuah desa, maka para komandan tentara Belanda membalasnya dengan membumihanguskan seluruh desa tersebut. Tidak jarang mereka menginterogasi warga pribumi yang berujung pada eksekusi mati.

Ketika perang usai, tidak jarang dari para tentara yang akhirnya memilih paket untuk memilih Australia dan Selandia Baru sebagai rumah mereka. Alasannya karena lebih dekat ketimbang harus kembali ke Belanda. Namun, bagi mereka yang memilih kedua negara tersebut, tidak mendapat jaminan dari pemerintah, Tapi harus menggunakan biaya sendiri dari gaji mereka sebagai tentara rendahan.

Jika bukan karena buku karya Speerstra yang disajikan dengan gaya bertutur ini, masyarakat Belanda mungkin tidak akan pernah tahu sama sekali apa yang terjadi pada generasi 1926 yang dikirim ke kepulauan besar di ujung dunia itu. Sebagian dari mereka yang pulang ke Belanda kemudian menjadi orangtua yang tak pernah berani menceritakan masa muda mereka.

Sebab, banyak di antara mereka yang terpaksa menerima gaji sebagai tentara karena pekerjaan kotor mereka.

Kengerian masa lalu seringkali menghampiri para veteran saat mengingat bagaimana mereka menjadi bagian dari patroli tentara Belanda yang kerap melakukan pembunuhan tanpa pengadilan di wilayah Jawa dan Sumatera.