Paradigma mengenai kompetisi sepertinya tak bisa lepas dalam sistem pendidikan di negara ini. Ingin masuk perguruan tinggi negeri, harus lulus seleksi. Ingin mendapatkan beasiswa, ranking kelas atau pencapaian akademis menjadi salah satu syarat utama. Ini belum termasuk pada menjamurnya kegiatan lomba mewarnai, debat, pidato atau yang menjadi favorit banyak sekolah, guru, murid dan orang tua, yaitu OSN (Olimpiade Sains Nasional). Alhasil, peserta didik berpacu untuk menjadi yang terbaik. Keberhasilan mencapai target menuai pujian dan hadiah pun jadi tak terelakkan. Tapi, ketidakberhasilan kerap kali berujung pada perasaan telah menjadi anak yang gagal. Tak jarang pula orang tua memberlakukan hukuman dengan kamuflase agar sang anak berusaha lebih baik lagi.

Saya tidak dalam posisi menyalahkan semua jenis perlombaan dan sistem kompetisi dalam pendidikan. Yang saya soroti adalah munculnya kecenderungan menjadikan pendekatan kompetisi sebagai tolak ukur kemampuan dan kesuksesan akademis seorang anak. Bahkan, karena asumsi ini pula begitu banyak orang tua yang terlalu terobsesi hingga menjejali anak-anaknya dengan kegiatan les belajar tambahan dengan mengikuti bimbingan belajar dan belajar privat di luar waktu belajar di sekolah. Tujuannya adalah agar sang buah hati berprestasi di ajang-ajang perlombaan tadi.

Anak-anak memilikipassionyang berbeda-beda.

Foto:www.freeimages.com

Bagi anak-anak yang punya passionsama, mungkin aktivitas semacam itu merupakan sebuah kenikmatan. Tapi, bagi mereka yang mungkin bakatnya bukan di ranah akademis, akan mengalami kejenuhan dan rasa frustrasi yang bisa berefek buruk bagi pengembangan dirinya. Orang tua tidak boleh memaksakan ego agar anak mengikuti setiap keinginan mereka. Setiap anak adalah pribadi yang unik dan memiliki keanekaragaman kemampuan. Oleh karena itu, memaksakan mereka dalam satu pola yang sama di dalam pendidikan tentu tidak tepat.

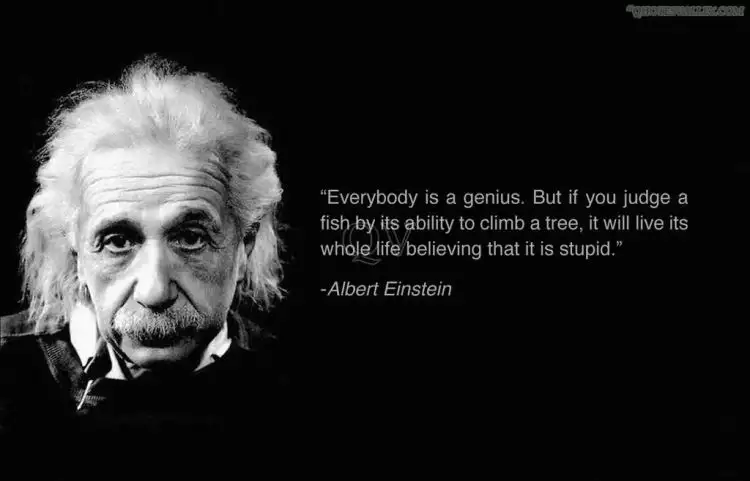

Albert Einstein berkata Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid. Yang artinya, setiap orang itu jenius. Namun, jika ikan dinilai dari kemampuan memanjat pohon, maka sepanjang hidupnya ikan itu akan menganggap dirinya bodoh. Kita tidak bisa memungkiri dan harus bisa menerima bahwa model pembelajaran di banyak sekolah cenderung menggeneralisir proses belajar mengajar di kelas tanpa mengakomodir perbedaan kebutuhan belajar setiap anak. Namun, bila sistem kompetisi dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur prestasi anak, maka secara tidak langsung kita sudah menutup ruang bagi anak untuk mengeksplorasi kemampuannya yang tidak tersalurkan dengan sistem tersebut.

Kompetisiselalu punya dua sisi.

Foto: pixabay.com

Dalam kompetisi hanya ada dua sisi, menang dan kalah; berhasil dan gagal. Menjadi pemenang tentu membanggakan, tapi terkadang ada saja hal-hal negatif yang ditimbulkan. Misalnya adalah menganggap pesaing sebagai pihak yang menghambat keberhasilan dan harus dikalahkan. Ini tentu buruk bagi hubungan sosial di antara para pelajar. Mengejar impian menjadi pemenang juga sering menjadikan seorang anak egois dan tidak peduli pada keadaan orang lain yang menjadi pesaingnya.

Anak-anak yang kalah dalam sebuah perlombaan bila tidak diberi arahan secara benar akan menganggap dirinya telah gagal. Apalagi jika mereka sudah bekerja keras mempersiapkan diri sebelum perlombaan, namun gagal mencapai target. Maka kecenderungan untuk menganggap bahwa kerja kerasnya sia-sia saja berpotensi untuk tidak lagi mempercayai nilai-nilai ketekunan dalam belajar.

Kompetisi dapat memperbesar jurang perbedaan kebutuhan belajar anak.

Foto:pixabay.com

Pada akhirnya kompetisi atau perlombaan hanya akan memperbesar jurang perbedaan kebutuhan belajar anak dan memupuk sikap-sikap individualistis secara negatif. Pendidikan dengan sistem kompetisi, jika tak terlalu kasar, boleh saya sebut sebagai bentuk diskriminasi yang dibalut dalam tatanan akademis. Dalam kompetisi dan ajang lomba, hanya akan nada dua sisi yang muncul, menang dan kalah, juara dan tidak juara. Sering terlihat jelas perlakuan berbeda pada anak-anak yang berprestasi di sekolah dengan yang tidak. Label pintar cerdas hebat akan disematkan pada mereka yang memiliki prestasi bagus. Lalu, yang prestasi akademisnya buruk dan menduduki ranking-rangking bawah dianggap bodoh, malas dan sebagainya. Padahal bisa saja mereka lebih berbakat pada bidang seperti olahraga atau musik.

Sistem kompetisi memang masih cukup mendapatkan tempat dalam konteks pendidikan global. Negara-negara yang menganut paham ini sangat menjunjung tinggi ajang kompetisi di kalangan pelajar melalui kegiatan olimpiade. Indonesia adalah salah satunya. Negara lain seperti Finlandia adalah salah satu yang tidak mendukung sistem ini. Mereka mengadopsi model kooperatif dalam pendidikan.

Alih-alih menggunakan sistem kompetisi, negara dengan kualitas pendidikan nomor satu di dunialebih mengadopsi sistem kooperatif dalam pendidikan.

Foto:www.freeimages.com

Finlandia adalah negara dengan sistem pendidikan nomor satu di dunia secara kualitas. Negara Nordik ini membuka mata para pengambil kebijakan pendidikan di banyak negara, termasuk Indonesia yang mulai mengadopsi sistem pendidikan di Finlandia. Jika kita hendak membandingkan, jumlah medali emas olimpiade sains yang berhasil diperoleh pelajar kita sudah pasti lebih banyak dari Finlandia. Tapi, berbicara mengenai mutu pendidikan dan totalitas pengelola pendidikan, kita kalah jauh.

Sistem kooperatif membuka ruang yang luas bagi setiap individu untuk mengambil peran dalam setiap kegiatan atau project. Kebersamaan inilah yang pada akhirnya menanamkan nilai kesetaraan. Peserta didik akan sama-sama menganggap setiap orang penting (equally important) dan punya peran. Ketika semua anak dihargai kontribusinya, kepercayaan diri pun meningkat.

Dalam sistem kooperatif, setiap peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Inilah yang membuat mereka mampu untuk menemukan potensi dalam diri masing-masing. Perbedaan peran ini jugalah yang memberikan pemahaman bahwa setiap anak pasti memiliki kelebihan masing-masing untuk saling melengkapi.

Sebagai contoh, ketika siswa-siswi ditugaskan dalam kelompok untuk mengadakan pementasan drama, anak-anak yang punya bakat dalam seni peran tentunya akan bertugas sebagai pemain. Anak-anak yang piawai dalam urusan dekorasi akan bertugas menata panggung dan latar belakang pentas. Mereka yang terampil dalam hal dokumentasi akan bertugas sebagai fotografer. Dan yang berbakat dalam urusan public relation dan marketing akan diberi tugas mencari dana dan mengiklankan pementasan drama ke khalayak ramai. Di sinilah letak kekuatan sistem kooperatif yang membuat anak tidak merasa lebih hebat dari anak-anak lainnya.