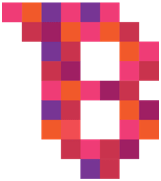

Brilio.net - Malam itu, di sebuah gang sempit yang tak jauh dari Jalan Parangtritis KM 7,5, berdiri sebuah bangunan kecil berpintu kaca. Meski terdiri dari dua lantai, interior bangunan tersebut sederhana. Berbentuk persegi panjang, satu sisi dindingnya dipenuhi rak buku yang penuh.

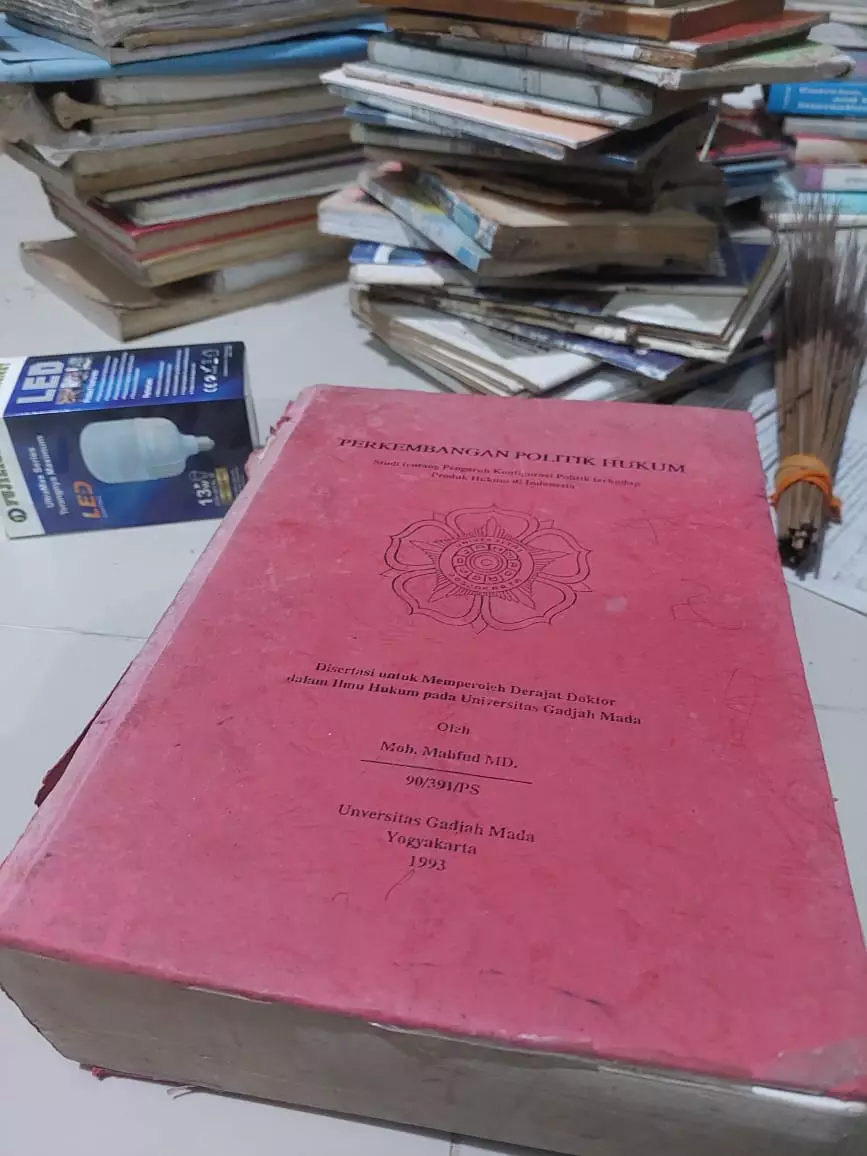

Bahkan, salah satu rak yang terbuat dari kayu hampir ambruk karena kelebihan muatan, dipenuhi majalah, novel, buku, hingga dokumen langka macam disertasi.

Ada apa gerangan bangunan tersebut dipenuhi buku. Bisa dibilang, buku memang aset utama bangunan tersebut. Terlebih, semua yang tinggal di sana adalah mahasiswa yang sehari-harinya hidup dari aktivitas literasi.

Tempat itu adalah basecamp Komunitas Kutub, komunitas sastra yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Hasyim Asyari.

foto: brilio.net/Sidratul Muntaha

Komunitas sastra itu sebetulnya sudah berdiri lama. Ia merupakan bagian dari Pondok Pesantren Hasyim Asyari yang juga terletak di kawasan Jalan Parangtritis. Didirikan oleh (alm.) Zaenal Arifin Thaha--akrab disapa Gus Zaenal--pesantren tersebut menjadikan kajian sastra sebagai kajian pokok.

Saking eratnya hubungan pesantren tersebut dengan sastra, pesantren itu akhirnya mendirikan penerbit Kutub yang juga memiliki divisi kajian sastra. Divisi itulah yang nantinya bakal jadi embrio Komunitas Kutub yang dikenal hari ini.

Sekilas, Komunitas Kutub terlihat biasa saja. Mungkin ada yang menganggapnya sebagai komunitas mahasiswa sebagaimana umumnya. Namun, ada hal yang sedikit berbeda dari komunitas tersebut. Bagi yang pengin bergabung, mereka harus menjalani syarat cukup berat: tidak menerima kiriman dari orang tua sepeser pun.

Alhasil, anggotanya ditempa buat bertahan hidup sendiri. Karena kegiatan utama mereka adalah 'bersastra' dan kegiatan literasi lainnya, jadilah mereka menjadikan itu sebagai pegangan. Misalnya saja, anggota-anggotanya yang kebanyakan mahasiswa perantau kini masih mengandalkan honor dari koran untuk bertahan hidup.

Salah satunya Muhammad Ghufron, mahasiswa Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga yang tinggal di Komunitas Kutub. Dua bulan belakangan, opininya rutin dimuat di koran. November di Lombok Post, Oktober di Riau Pos, belum lagi di tempat-tempat lain.

Selain Ghufron, brilio.net juga bertemu dengan Rifdal Ais Annafis. Cerpen lelaki yang juga tinggal di Kutub itu pada September lalu bahkan dimuat di salah satu media nasional. Dari situ, ia mendapat honor sebesar Rp 1.100.000.

"Bisa buat setengah bulan," kata Ais sambil tersenyum.

foto: Instagram/@komunitas_kutub

Namun, itu masih secuil cerita. Belum sempat bercerita banyak, obrolan kami terpotong sebab Komunitas Kutub hendak menggelar kegiatan rutinnya setiap Senin: Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta (LSKY).

Menulis buat bertahan hidup.

Di malam temaram itu, para anggota Komunitas Kutub melingkar mendiskusikan perihal pelbagai mazhab seni. Ada enam anggota dan satu senior yang jadi peserta diskusi malam itu.

Sebelum diskusi dimulai, para peserta dengan khidmat membaca puisi bergantian. Ada yang membaca Sutardji Calzoum Bachri, Chairil Anwar, hingga Acep Zamzam Noor.

Setelah pembacaan puisi, diskusi pun berlangsung. Meskipun pesertanya terbilang sedikit, diskusi berlangsung cukup berat dan alot. Ada perdebatan-perdebatan kecil antara pemantik, Aldi Hidayat yang juga merupakan ketua Komunitas Kutub, dengan peserta diskusi lainnya.

foto: Komunitas Kutub (arsip)

Seusai diskusi, obrolan seputar topik pun sedikit-sedikit masih menyelundup. Di tengah-tengah obrolan itulah brilio.net memulai kembali wawancara, termasuk ke Muhammad Ali Fakih, anggota senior yang sudah masuk Kutub sejak 2007.

Fakih pun menceritakan kenapa Komunitas Kutub tak membolehkan anggotanya menerima kiriman dari orang tua. Menurut Fakih, itu adalah salah satu pengejawantahan slogan Kutub yang dicetuskan Gus Zaenal: spiritualitas, intelektualitas, dan profesionalitas.

Maka dari itulah, para anggotanya diwajibkan untuk bisa mandiri. Alhasil, kebanyakan dari mereka pun jadi penulis lepas dan mengerjakan aktivitas-aktivitas literasi lainnya. Mulai dari jualan buku, koran, koran dan lain sebagainya. Mengerjakan naskah pesanan penerbit.

"Aku kalau nulis buku, kayaknya udah nggak kehitung berapa. Ada 100 judul mungkin," ujar penulis buku puisi Ceracau si Gila itu.

Tentu angka tersebut tak muncul tiba-tiba. Fakih juga menjalani berbagai proses seperti ditolak berkali-kali oleh koran. Dulu, kata Fakih, ia punya daftar koran yang menerima tulisan dari kontributor. Semua koran yang sudah dia daftar itu lantas dijajal satu per satu.

"Tulisan pertama itu biasanya emang pasti nggak keterima. Kita perlu 'kenalan' dulu sama redakturnya, kirim banyak tulisan," ujar Fakih. "Nanti kalau sudah banyak, redaktur nggak asing lagi sama nama kita."

Dengan kebiasaan macam itu, Fakih pun terbiasa menghasilkan banyak tulisan setiap hari.

Lantaran kebiasaan itu pula Fakih pun jadi punya penghidupan di dunia literasi. Kini ia bekerja lepas sebagai editor di berbagai penerbit. Kadang-kadang juga menerima pesanan naskah dari penerbit.

Nggak dimuat, nggak makan.

foto: brilio.net/Sidratul Muntahan

Namun, itu baru cerita manisnya. Bagi kebanyakan mahasiswa, hidup tanpa sokongan orang tua tentu berisiko. Anggota Komunitas Kutub pun sudah akrab dengan konsekuensinya, misalnya saja kelaparan.

Hal tersebut diceritakan secara gamblang oleh penyair Daruz Armedian yang dulunya pernah bergiat di Komunitas Kutub. Dilansir dari akun Facebook-nya, Daruz bercerita tentang temannya yang kelaparan dan belum makan lebih dari 24 jam. Sementara itu, ia hanya memegang uang Rp3.000.

Alhasil, temannya itu membeli nasi seharga Rp2.500 di burjo dan satu gorengan. Tiba-tiba, di perjalanan pulang, ia melihat kucing yang membawa paha ayam. Entah apa yang ada di kepalanya hari itu, ia mengagetkan kucing hingga si kucing lari dan meninggalkan paha ayam yang ia bawa.

Kejadian-kejadian macam ini kerap dan masih sering terjadi di Kutub. Kalau nggak ada tulisan yang dimuat di koran, mereka kemungkinan besar sulit makan. Itu masih satu persoalan.

Di sisi lain, sebetulnya kegiatan menulis sendiri butuh modal. Ghufron, misalnya, bercerita paling tidak ia butuh internet untuk mencari referensi tulisan. Maka dari itu, ia rutin mencari warung kopi terdekat, yang segelas kopinya hanya dibanderol Rp8.000. Itu pun bagi dia masih berat.

"Dulu Rp6.000, sekarang Rp8.000. Kalau tulisan di muat sih untung. Kalau nggak, itu yang sulit," ujar Ghufron.

Recommended By Editor

- Belajar mengaji Alquran dengan bahasa isyarat bersama Komunitas Muslim Tuli Yogyakarta

- Kecelakaan hingga buta dan ditinggal istri, kisah sedih tukang pijat tuna netra ini bikin terenyuh

- Jadi miliarder di usia 31 tahun, begini kisah inspiratif Umam Bento bangun 80 kedai kopi

- Drop out kuliah, pria ini rangkai motor bekas jadi robot Transformers laku hingga mancanegara

- Definisi seperti di film-film, cowok ini jatuh cinta sama teman waktu TK tapi jadiannya pas kuliah

- Kerja serius tapi gaji bercanda, momen pria tunjukkan isi amplop honor guru TK ini bikin ngelus dada